윤성현 법무법인(유)율촌 중대재해센터 변호사

중대재해처벌법 시행 이후 기업 경영에서 가장 두드러진 변화 중 하나는 안전보건관리체계 구축이 경영책임자의 핵심 의무로 자리 잡았다는 점이다. 그리고 그 중심에는 경영책임자의 안전보건 업무를 보좌하는 안전보건 전담조직이 있다. 중대재해처벌법은 일정 규모 이상의 사업장에서 이러한 전사 차원의 전담조직을 두도록 규정하고 있다.

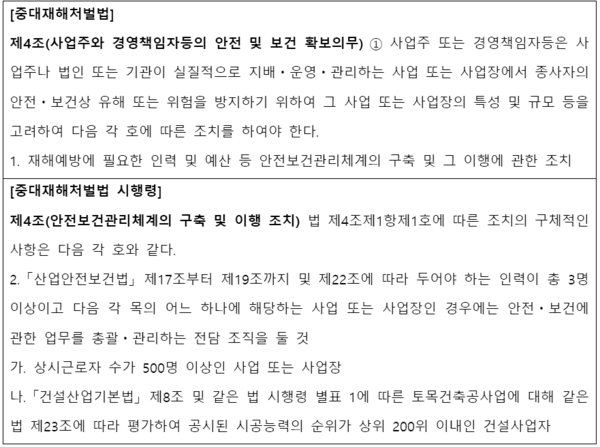

구체적으로 중대재해처벌법 제4조 제1항 제1호는 재해예방을 위하여 필요한 인력과 예산을 확보하고 안전보건관리체계를 구축·이행할 것을 의무화하고 있다. 이에 따라 같은 법 시행령 제4조 제2호는 안전관리자·보건관리자·산업보건의 등 법정 인력이 3명 이상인 경우에 더해 상시 근로자가 500명을 초과하거나 '건설산업기본법'에 따른 시공능력 평가 순위가 상위 200위 이내인 건설사업자인 경우에는 안전보건 전담조직을 반드시 설치하도록 규정하고 있다.

기업은 위 법령에 따라 안전보건 전담조직의 설치 여부를 면밀히 판단해야 하고 나아가 전담조직 설치 의무가 인정된다면 아래와 같이 중대재해처벌법이 요구하는 전담조직의 설치 단위, 구성, 기능 등의 요건을 검토해 구성할 필요가 있다.

첫번째로 조직의 설치 단위다. 중대재해처벌법 시행령 제4조 제2호는 ‘사업 또는 사업장’이라고 기재돼 있어 한 기업 내 여러 사업부가 있는 경우 각 사업부별로 기준을 검토하여 설치해야 하는지, 법인 단위로 설치해야 하는지가 쟁점이 될 수 있다. 이에 관해 중대재해처벌법은 제4조 제1항에서 안전보건 확보의무의 기준을 ‘법인 또는 기관’으로 명확히 규정하고 있고 고용노동부 역시 '중대재해처벌법 해설서'와 '중대재해처벌법령 FAQ'를 통해 “안전보건 전담조직은 특정 사업장이 아닌 법인 전체를 총괄하는 컨트롤타워로서 여러 개의 사업장 전체에 대한 안전보건 업무를 총괄∙관리하여야 한다”는 입장을 밝히고 있다. 이를 종합하면 기업은 각 사업부 단위가 아닌 법인 전체의 사업과 인력을 고려해 전담조직을 설치해야 할 것으로 보인다.

두번째로 구성과 편제다. 중대재해처벌법령은 전담조직의 구체적인 편제나 인원 규모를 규정하지 않고 있다. 그러나 고용노동부는 위 해설서를 통해 “전담조직은 최소 2인 이상으로 구성돼야 하고 구성원들은 안전보건 업무만을 전담해야 한다”는 점을 명확히 밝히고 있다. 이는 전담조직이 기업의 생산관리, 영업, 일반행정 등 다른 업무와 병행할 경우 안전보건 업무가 소홀해질 수 있다는 점을 방지하기 위한 것으로 보인다.

마지막으로 기능과 업무다. 전담조직은 각 사업장 안전보건 전문인력의 배치 관리, 안전보건 예산의 편성과 집행 감독, 위험성평가와 개선계획의 검토, 사고 발생 시 원인 조사와 재발 방지 대책 마련 등 안전보건 업무를 전사 관점에서 총괄해야 한다. 이는 전담조직이 각 작업 현장에서 모든 안전조치를 직접 수행하거나 점검하라는 의미는 아니지만 안전보건 확보의무 이행이 실질적으로 작동하도록 각 사업장을 관리·감독하는 역할을 수행할 수 있어야 한다.

위와 같이 안전보건 전담조직의 요건을 살펴봤지만 전담조직의 활동으로 실제 각 현장의 안전보건 업무가 충실히 작동하기 위해서는 해당 조직이 단순히 법적 요건을 충족하는 형식적 체계에 머무르기 보다는 법인의 안전보건을 총괄∙관리하는 실질적 관리체계로 작동해야 한다. 즉, 법령이 요구하는 ▲2명 이상으로 구성 ▲안전보건 업무의 전담 ▲법인 단위 설치 ▲안전보건 정책·인력·예산의 총괄 기능은 결국 기업이 종사자의 안전과 생명을 지키기 위한 최소한의 장치라 할 수 있다. 따라서 기업은 전담조직을 단순한 규제 대응 수단으로 인식할 것이 아니라 종사자의 안전을 보장하고 재해를 예방함으로써 기업의 지속가능성을 확보하는 기반으로 삼아야 할 것이다.